#13 良い発注とはなにか。ともにつくるための発注

点から線へ、線から面につながる関係

とある企画で、「ともにつくるための発注」というテーマで発注を考えていたときのメモがでてきた。企画自体はその後音沙汰がなく、どうなっているのかわからない状態であるが、個人的にも発注というテーマはずっと気にかかっている。すでに多くの分野で語られているテーマではあるが、発注を大げさに表現するならば、互いの成果を最大化するための関係性の設計である。良い成果を生み出すための発注として、3つのパターンがあるように思う。

1. 受注者の能力を100%発揮してもらうための発注(発注ー受注の関係)

受注者のプロフェッショナルスキルを最大限に発揮することを目指す型。受注者の能力を存分に発揮してもらうため、発注者側が仕様作成・インプット設計・社内調整を行い、受注者は一点に集中してもらう。いわゆる従来の「クライアントワーク」型の受発注。

この発注において、受注者は特定分野のプロフェッショルスキルが求められる(例えば、グラフィックデザインや映像製作、建築設計など)。受注者は点の与件にコミットすることで、イマココに対して最大出力につなげていく。プロジェクト全体の前後文脈や持続的な要件に限定されすぎないことによって、一点突破するものが生まれる可能性となる。

このタイプの発注において、多く場合、事業リスク及びコストを背負うのは発注者。発注スキルが求められ、アウトプットのクオリティに如実に影響する。受注側とのコミュニケーションや与件の作り方、進め方の調整などによって、受注側にデバフがかかるイメージ。うまくいくと、バフがかかることも。(例えば、このリスクを避け、スムーズな進行のため代理店が入ることがある)。

受注者(0–100)のアウトプット。

2.チームをつくる発注(協働関係)

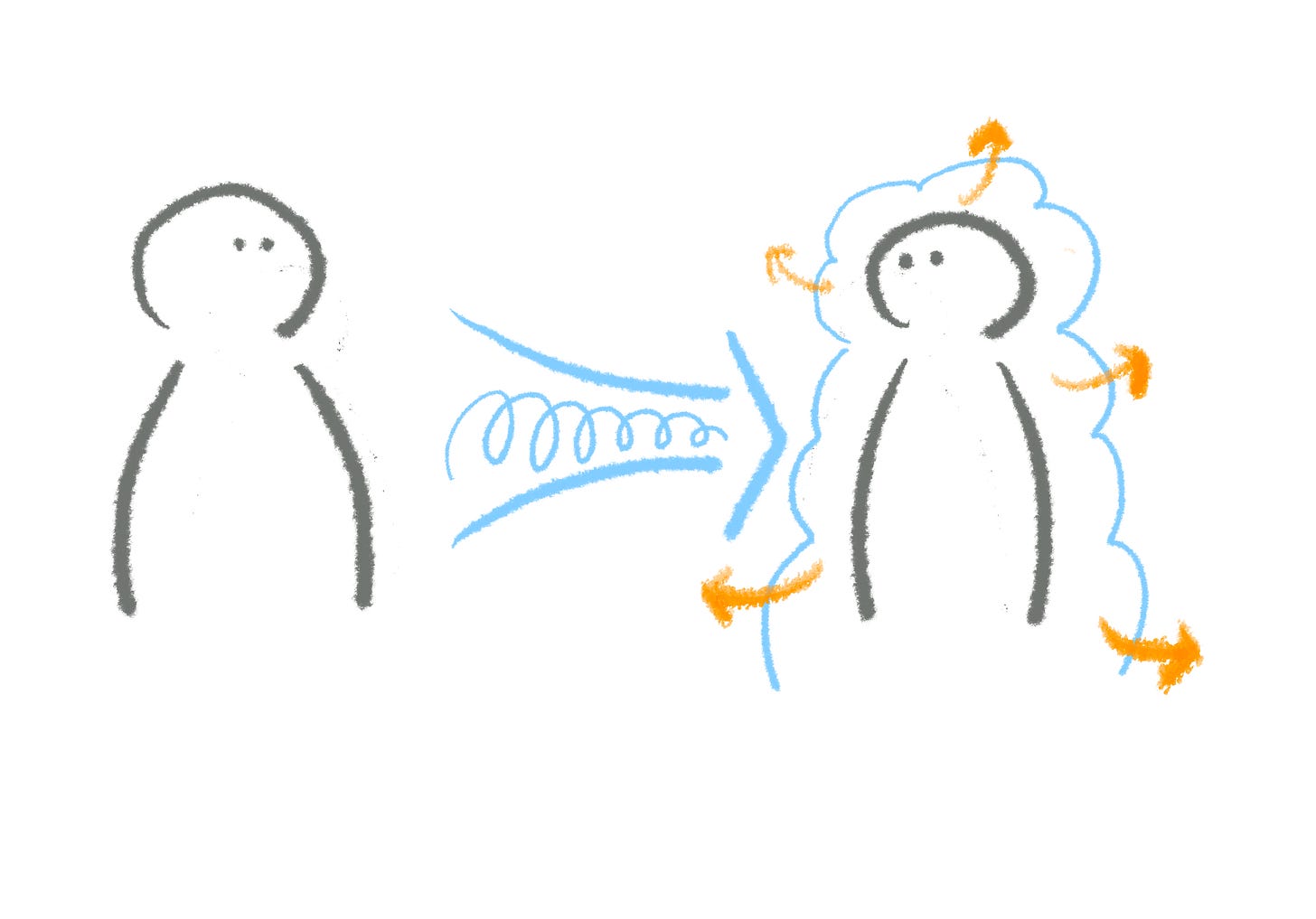

チームを作り、互いのアセット・スキルをぶつけ合いながら、より良いアウトカムを目指す発注。Why / Whatの大枠は発注側が握りつつ、コラボレーションにより、異なる領域との掛け合わせで新たな領域にチャレンジする。発注者も受注者も与件+時間軸にコミットすることで線を生み出す。

リスクの背負い方はチームの構成次第がが、主には発注者がリスクを負うことが多い。一方で、コスト(主にリソース)負担は持ち出しであるスタイルが多そう。主に身銭を切る発注側と少しだけ身銭を切る受注側、という体制。

プロフェッショナルをぶつけ合わせるので、アウトプットの方向性は無限に広がる。そのため、成果に対しての方向づけはソース(ソース理論)となる企業や人がいないと発散し続けてしまうこともある。例えば、大企業とベンチャーの共同事業、受託型の伴走支援など。

アウトカム:発注者(0–100)+受注者(0–100)+ α 。αの部分が共創によって生み出される新たな価値部分。

3. ともに責任をわかちあい、身銭を切るための発注(共生関係)

これに関しては『発注』といってよいのかわからない、共同投資にちかい。時間ないし金銭的コスト、責任を生み出す。不確実性が高い課題やありかたに対して、望ましいアウトカムをともに設計し、市場・文化・制度などのアウトプットにコミットする。

受発注の境界がズレ、全員が「中の人」となるので、関わる人が歩み寄り、そこで起こる出来事に応じることで、ともに変化していくことが求められる。

この型が、問いも行き先も、行き方も見えない不確実性が高い課題、まだ見えない景色に向かっていくために一番向いていそう。不確実性の高い社会実験や、新しい価値を社会に提示する活動など。

発注者(0–100)✕受注者(0–100) = アウトカム。足し算ではなく掛け算。双方の覚悟・投入度が掛け合わされて成果が決まる。0にもマイナスにも、爆発的なものになるポテンシャルがある。

契約や発注で与件化することで失われるものはなにか?

これに加えて、「仕様書」「契約書」でどこまで規定するかも大きな影響を及ぼす気がしている。

例えば、建築の業界で設計者が工務店や職人と契約する際の文化が国によって違うらしい。スイスでは発注「図面契約」、日本の発注は「見積もり契約」。図面契約は、発注側は指示した図面を提示し、職人は指示書と違わないものをその通りつくることが正義である。一方見積もり契約では、設計者と「意図」をすり合わせながら、職人が解釈してつくる。

前者は文字通りArchitect、デザイナーによる世界想像であり、後者は全員のクリエイティビティとプロフェッショナルをぶつけあいながら高みを目指す。一方で、前者の場合は人材が確保しやすい(指示が理解できてそれを作れれば良い)が、後者の場合は、経験に基づく高度な理解を求められるため人材が非常に限られてくる。

かつて自分が身をおいていたデジタルプロダクトデザインでも近いかもしれない。具体的にはUIデザイナーがエラーケースをどこまで網羅してデザインするべきか、という場面がよく似ている。Figmaでつくったデザインカンプをもとに動作モデルをつくるデザインエンジニア・エンジニアに「よしな」にお願いできるかどうか。実際にオフショアのエンジニアが開発していた体制では前者のようにすべてを事細かくデザインで指示する必要があったし、優秀なデザインエンジニア・エンジニアとチームであったときは、よしなに解釈してもらっていた事もあった。

マクドナルドや無印良品では、サービス対応が非常こまかくマニュアル化されている。ブランドをトップダウンで表現し属人性を挟まないための契約である。(両社ではたらくことが実のところどうであるのかわたしは詳しく知らないのでわからないが)個々人のクリエイティビティを発揮する余地のない、交換可能な労働者でありつづけることは辛いような気がする。

また、何かしらのプロセスや文化を明示化し、契約関係(サービス)として結ぶことで、曖昧にしながらだしあっていたなにかが失われる側面もある。このあたりの塩梅がいつも難しい。

①→②→③はコミットメントとしても重くなっていく。時間は平等に有限なので、すべてを受けることができない。結局、自分(たち)がどれくらい関わりたいいのか、自分(たち)のありたい未来の姿とどれくらい合致するのか、あるいはその人と重く関わりたいのか、という選択でしかない。つまるところ、どう生きたいのかということに尽きる。

👀最近の気になりごと

🌧️ 雨乞い神事で大雨、住民びっくり|新潟・上越市の集落

雨乞い、31年前まで定期的に行ってたのもすごいし、雨乞いしてちゃんと効果出て。想像してたより即効性あるんだな

💼 商社出身者が続々起業 トレーディングで培ったスキル生かす

確かに商社出身の人にめちゃくちゃ向いてるビジネスモデルかも

🎧 Limitless Pendant 使用レポート|AIペンダント端末の可能性

plaud見送ったけど、limitless pendantほしい。金額とモノなくしの天才なので足踏みしてる。このサイズ感はなくす可能性が高すぎる

🍘 花月 東京三大かりんとう

お土産でもらった、人生で一番レベルで美味しいかりんとう。東京三大かりんとうの1つらしい

🎨 韓国のデザインスタジオ「日々の実践」

"社会を変える人ではなく、社会の流れや均衡とともにいる存在です。その危ういバランスの上で政治や社会を見直す窓をつくり出すことができるのが、デザイナーであると考えています。わたしたちは代弁者であるより、小さな隙間をつくり出す人でいたいです。"親近感があるデザインスタジオだ。親近感があるデザインスタジオだ。実践を通じた社会活動という意味でノリが近そう。広告/グラフィックミックスな社会的態度なありかたの1つなんだろうなと思った

今回のメモは図として整理する事から始めたもので、考えをまとめる媒介物を変えるとでてくるボキャブラリーが少し変わる気がしました。